|

- グレートフォトグラファー會津さまから頂いた。Hexanon 52mm f=1.8がついている。

- 巻き上げ不能のジャンクである。

- 145.5×94.5×45mm、700gと大柄なカメラ。

|

|

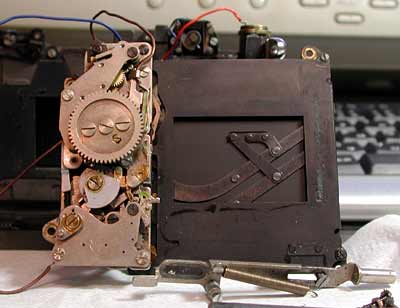

- 底板を開ける。ここだけで動くようになるかと思ったらそれは甘かった。

|

|

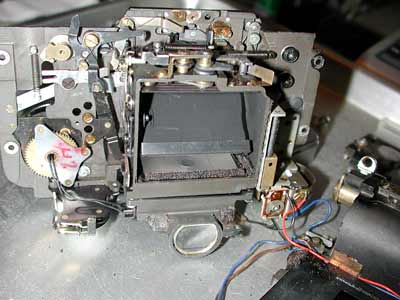

- トップカバーを開ける。ペンタプリズムの右にあるのが噂の「ハーフ・フルサイズ」切り替えスイッチである。

|

|

- モルトがパサパサ。

- ペンタプリズムは黒いビニールテープで巻かれていた。これがオリジナルの状態かどうかは不明。トップの一部に腐食が見られた。

|

|

- 外革をはがす。受光部のカバーをはずしてあるがその必要はない。

- 受光部の下に見えるアームはAE用の連動部である。

|

|

- ペンタプリズムをはずす。ピングラは芋ネジで上下に移動できる。ミラーを交換した場合に調整できるので便利かもしれない。

|

|

|

|

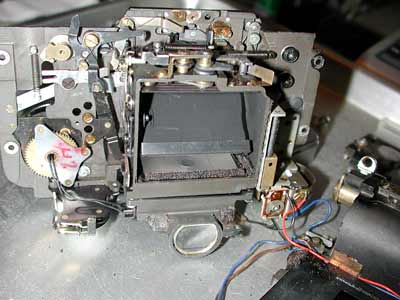

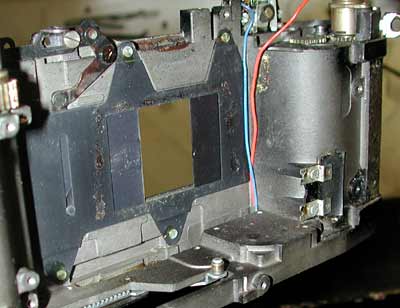

- コパルスクェアーS(B・1〜1/1000秒)である。このシャッターはよくできていると思う。

|

|

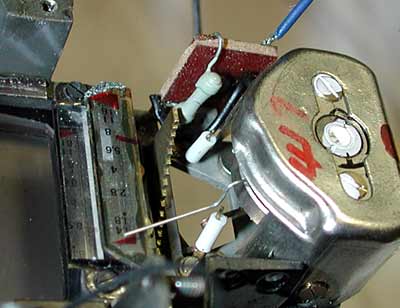

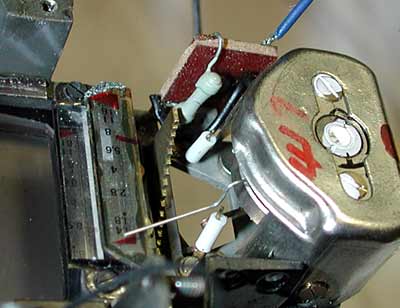

- AE機構。この時代のコンパクトカメラと全く同じである。cds・電池・メータが直列に接続されているだけのシンプルさ。メータくわえ込み式のプリミティブなAEである。

- メータは未だ健在であった。単体露出計と比較してもそこそこの精度がでているのは驚異であった。

|

|

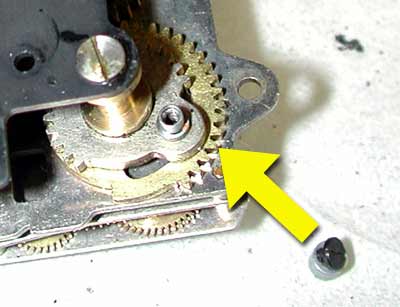

- シャッターチャージが途中までしかできない。底部にあるチャージギアのかみ合わせを変えてみるがダメ。

|

|

- ミラーボックスの構造。この時代の普通の仕掛けである。

|

|

- ここがAE。くわえ込んだ針の振れをアームに伝える。

|

|

|

|

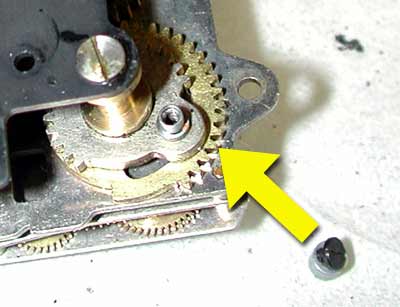

- どうにもうまくいかないのでシャッターユニットをはずしてみる。

|

|

- この部品が転がってきた。これはシャッターチャージに重要なカムである。しっかり締め付けて一件落着。

|

|

|

|

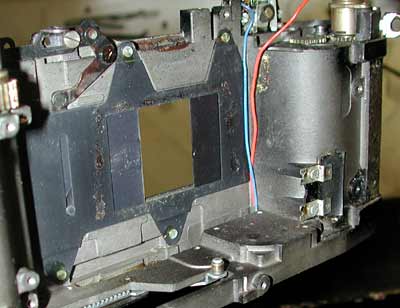

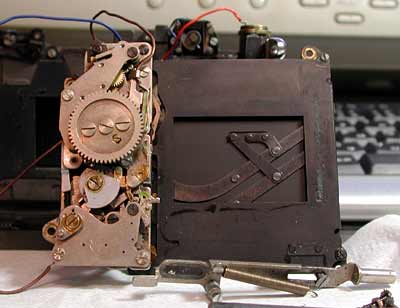

- ここが巻き上げ幅の切り替え部。ハーフの時には半分だけ空回りする仕掛けである。

|

|

- コパルスクェアは当時としては画期的なシャッターである。この形は今の電子式シャッターに受け継がれている。

|

|

- 結局のところここまでバラす必要があった。機械的にはしっかりと作られているのでオーバーホール次第では長く使えるカメラである。

|

|

- レンズもそうとう逝っていた。ヘリコイド不動、カビ多数。

|

|

- 単焦点レンズなので分解整備は簡単である。ヘリコイドのグリスをベンジンで流してから全体をマジックリンを歯ブラシにつけてゴシゴシ。

- グリスアップして本体に取り付けるときちんとオートも働いている。試写が楽しみなカメラである。

- 世にも珍しいハーフ・フルサイズ切り替え式一眼レフなのだし。

|